L’idée n’est pas de moi. Elle vient de ma lecture du moment, Pisser dans les cours d’eau, de Serge Haston. La revue Invendable, qu’il co-édite avec plusieurs autres journalistes, raconte les dessous de leurs reportages. Tout ce qui n’est pas montré dans les articles vendus et publiés ailleurs, des voyages et des personnages qui se seraient autrement perdus entre les pages d’un carnet Moleskine.

Je pense que c’est une limite du journalisme classique: l’essentialisation des personnes que nous rencontrons. Lorsque nous les écrivons, nous les réduisons à une fonction, à une action; ils n’existent dans un article que pour illustrer un propos et c’est parfois frustrant pour moi de ne pas être capable de les décrire comme je les ai vus. L’après-publication rend les choses encore plus bizarres. Soyons francs, il est rare que nous nous revoyons autour d’un café ou d’un verre pour prendre des nouvelles. Une fois l’article paru, chacun trace son chemin - il y a bien quelques exceptions, mais elles sont trop rares. La plupart du temps, le texte publié constitue le seul souvenir qu’il me reste de mes “sujets”, encore plus si nous n’avons pas échangé nos réseaux sociaux. Il m’arrive de retomber sur de vieux articles et d’avoir complètement effacé de mon disque dur les données du reportage. Comment je me suis retrouvé là ? Qui est-ce que j’ai rencontré ? Qu’est-ce qui s’est passé dans ma tête pour que je propose ce sujet ?

Voilà d’où me vient l’envie de raconter les dessous de mes articles, même s’ils ne me mèneront pas à Pétaouchnok. J’aimerais en conserver une trace, et si elle peut en intéresser certains, c’est tout bénéf’. N’oublions pas l’aspect promo de mon travail.

Les articles desquels je raconterai les dessous ne seront pas forcément des reportages, mais “Carnets d’articles” c’est quand même beaucoup moins stylé.

Lettre 42 – La disparition du village de Rémi

Mon père a toujours rêvé d’être écrivain. Petit, il s’égarait dans des traductions chinoises de Jules Verne. Combien de fois nous a-t-il raconté, à ma mère et moi, avoir perdu les cochons qu’il emmenait paître dans la montagne, la faute à une lecture trop prenante ? Paraît-il qu’il s’asseyait à l’ombre d’un arbre pour dévorer un bouquin, laissant le bétail s’éparpiller. Lorsqu’il rentrait à la maison avec un troupeau amputé d’une ou deux têtes, il se faisait rosser par le yéyé - mon grand-père. Ça ne l’empêchait pas de recommencer quelques jours plus tard.

D’après lui, sa forte myopie viendrait de son amour pour la lecture. Mon père est une taupe - enfin, était. Il a subi une opération au laser depuis qui semble lui avoir redonné suffisamment de dioptries pour apprécier le monde sans lunettes. On me dit souvent “oulà, tes verres sont super épais !!”, mais ceux de mon père l’étaient deux fois plus avant son son opération. Sans ses lunettes, il était vraiment aveugle. Deux yeux à -10. Il raconte s’être bousillé la vue à force de lire à la lumière d’une bougie, dans une maison où l’électricité n’était pas encore installée.

Son amour des livres, et particulièrement de la littérature française, l’a poussé à étudier la langue de Molière à l’université. Ma mère ne l’a pas connu beaucoup plus âgé que ça. Elle se rappelle qu’à l’époque, il parlait « comme dans les vieux livres ». Lorsqu’il l’a rejointe en France, en 1995, son Français désuet s’est heurté à une langue qui avait bien évolué depuis les bouquins de Jules Verne. Surtout, ses rêves d’écriture se sont volatilisés dans l’âpreté d’un quotidien voué à faire subsister sa famille. Si ma mère, fonctionnaire, ramenait à l’époque l’essentiel de l’argent, mon père se brisait le corps à décharger des camions pour compléter le salaire de son épouse. Ses diplômes chinois n’étaient pas reconnus en France.

Il n’a donc jamais rien écrit d’autre que des lettres d’amour à ma mère - que je lirai peut-être un jour, lorsque je serai plus mature et moins gêné par ma pudeur. Lorsque je lui demande quel type d’histoire il aurait aimé raconter, il me parle souvent d’une fresque sociale qui prendrait racine dans un village comme le sien. Rural, pauvre, où les enfants restent au chevet des adultes pour s’occuper d’eux dans la vieillesse. Il suffit d’effleurer le sujet pour comprendre qu’il tire une grande fierté de son village. Ou peut-être, une grande fierté d’avoir réussi à partir de son village. Peut-être que les deux sentiments peuvent exister en même temps.

Je ne connaissais rien de La Disparition. Il faut savoir que je ne consomme pas beaucoup de médias - bouuuuuuh, c’est la honte pour un journaliste !! - alors, lorsque je cherche à élargir mes collaborations avec de nouvelles rédactions, j’ai l’habitude d’aller sur le site de paietapige (je divulgue mes secrets ! Journalistes en herbe, prenez-en de la graine.) qui recense les tarifs des articles payés par les rédactions. Ce sont les pigistes eux-mêmes qui rentrent les informations, voire, dans d’autres rares cas, les employeurs. J’observe les dernières entrées et ça me donne une idée des nouveaux médias “sur le marché”. Ce n’est pas très sexy, mais c’est comme ça que je suis tombé sur La Disparition.

La Disparition se présente ainsi : « Le média épistolaire d’un monde qui s’efface. De longs récits journalistiques et littéraires, des correspondances entre grand·es auteurices contemporain·es, une newsletter culture. » Toutes les deux semaines, les abonnés reçoivent un long article sous forme de lettre, du journalisme épistolaire, qui traite d’une disparition. Le thème est très large, on peut y fourrer énormément de choses. Voici quelques dernières lettres de La Disparition, pour avoir une idée de tout ce que ça peut englober :

« Lettre 58 - La disparition du carnet de rêves

Longtemps atteinte de terreurs nocturnes, Lou Syrah a griffonné des années durant dans ses carnets de rêves les histoires formées pas la nuit. Jusqu’au jour où l’insomnie est venue frapper à sa porte. Dans cette lettre fiévreuse et drolatique, la journaliste et autrice raconte son petit périple pour retrouver ses rêves disparus du jour au lendemain. Elle nous immerge dans les récits nocturnes des Français.es étudiés pendant le confinement. Loin des mythes ou de la psychiatrie, le rêve est aussi une matière politique pour penser notre époque. »

« Lettre 57 – La disparition de l’anonymat des donneur·euses de gamètes

Dans ce courrier, la journaliste Camille Regache retrace l’histoire de l’anonymat du don de gamètes, et sa récente disparition. Dans un récit mêlant l’enquête à l’intime, elle s’interroge quant aux conséquences d’une telle disparition, à la fois pour les donneur·euses et pour les enfants nés d’un don. »

« Lettre 54 – La disparition de l’oasis de Gabès

Dans ce courrier, Emna Zina Thabet revient à Gabès, « la seule oasis littorale de Méditerranée », là où elle a grandi. Aujourd’hui, l’oasis se meurt de la pollution liée à la transformation du phosphate. Elle disparaît. Son père aussi n’est plus là. Dans les rues et les maisons qui lui reviennent à la vue et en mémoire, elle retrace l’histoire de ce bout de paradis violenté par l’appétit industriel de l’Humanité et interroge la place que nous faisons aux souvenirs, à tout ce qui pousse, à tout ce qui meurt. »

Chaque lettre est accompagnée d’une carte postale qui sert d’illustration, ainsi que de tout un tas de petits goodies. Surtout, les textes proposés sont plutôt énormes par rapport à ce que d’autres publications ont l’habitude d’acheter. J’ai toujours aimé écrire sans me soucier de la longueur, prendre mon temps, peaufiner mes descriptions. Ecrire de cette manière est un luxe que de nombreux journalistes ne connaîtront peut-être jamais, la faute à un volume d’actualités à traiter toujours plus écrasant. Les publications qui nous laissent prendre le temps de raconter nos sujets, comme ce que La Disparition a l’air de permettre, sont rares. Je me renseigne un peu sur leurs dernières lettres avant de chercher un sujet à leur proposer.

À l’époque, je tente de fourguer un article sur les vols et le trafic de canards appelants dans le nord de la France. Le magazine Néon me l’avait pris, avant le covid, mais les confinements ont un peu bousillé l’organisation de mon reportage, et au moment où tout se tassait un peu, la rédactrice en cheffe pliait bagages et Néon évoluait vers une formule plus tournée vers le web et les articles putaclick. Mes canards n’y avaient plus leur place.

Voilà le pitch que j’essaie désespérément de faire valider par une rédaction. Bien sûr, je l’ai un peu modifié pour qu’il corresponde à la ligne édito de La Disparition.

« La disparition des canards

Pour les sauvaginiers, rien n’a beaucoup plus d’importance que leur fusil et leurs canards. Élevés sur plusieurs générations pour qu’ils aient le sifflement le plus attirant possible, ces volatiles font presque partie de la famille. Ce sont les meilleurs compagnons de chasse que l’on peut attribuer à un chasseur: posés sur un point d’eau, les appelants - de leur petit nom - chantent pour appâter un gibier que la personne derrière la carabine essaiera de plomber. Parfois, rien ne mord à l’hameçon, mais les chasseurs se satisfont du sifflement de leur animal. Certains peuvent l’écouter des heures durant.

Plus qu’émotionnelle, la valeur des appelants se compte aussi en euros. Certains couples sont vendus plus de 100€. Il est facile alors d’imaginer la valeur d’un élevage comme celui de Yannick, qui comprenait 60 canards et 17 couples d’oies… et la convoitise qu’il attire. Un beau jour de 2012, le chasseur se réveille et ses volatiles ont tous disparu.

Chaque année, environ 200 vols d’appelants ont lieu en Picardie. Un préjudice chiffré à 500.000€, qui pousse les chasseurs à garder secret l’emplacement de leur élevage. En 2020, trois hommes ont été condamnés pour le vol de 120 canards en trois mois. Des larmes ont coulé sur les joues des victimes du larcin, qui n’ont jamais pu récupérer leurs palmipèdes. « Quand on vous vole des canards comme ça, vous pleurez », admet sans honte Yannick. Lui a été plus chanceux que ses confrères, et a pu récupérer 70% de son élevage au terme d’une enquête menée conjointement par la gendarmerie, la fédération de chasse, et le bouche à oreilles.

Que sont devenus les canards dérobés de Yannick? Il n’y a pas 36 raisons derrière ces vols. La première motivation est celle de l’argent: pour refourguer leur butin, certains voleurs passent des annonces sur des sites comme Leboncoin ou contactent des fermes peu regardantes sur l’origine de leurs animaux. Mais d’autres volent parfois ces canards par jalousie et les utilisent pour leurs propres parties de chasse.

La plupart du temps, au terme des procédures judiciaires, les chasseurs volés sont indemnisés à la hauteur de la valeur des canards, mais tous s’accordent à dire que ce n’est pas l’argent le plus gros problème: c’est le temps investi dans l’élevage et la relation nouée avec leurs palmipèdes.

L’idée de la lettre aurait été de traiter les vols de canards appelant à travers la douleur laissée par leur disparition. J’ai découvert ce sujet en 2020, après être tombé sur l’annonce d’un procès de trois hommes pour le vol de 120 canards. J’ai trouvé le butin assez marrant de par sa nature et sa quantité, mais après m’être renseigné un peu, j’ai découvert que ce n’était pas un sujet qui faisait rire, chez les chasseurs. J'ai ensuite laissé un message dans un groupe Facebook et suis tombé sur Yannick, un chasseur picard qui m’a raconté sans honte son histoire et la peine liée à la disparition de ses canards.

J’aurais aimé pouvoir rencontrer Yannick et ses canards, et l’accompagner chasser avec pour vraiment comprendre le lien qu’il entretient avec eux. Je pense qu’il serait aussi intéressant de passer visiter une ferme à canards, comme la la ferme de Beaumont, qui vend des couples d’appelants pour plus de 130€. Les gendarmes de la Somme pourraient aussi me parler des vols de canard, et expliquer comment ils s’affairent à retrouver les canards disparus. Enfin, j’ai pour projet de retrouver les trois hommes condamnés en 2020 ou le voleur des canards de Yannick - ou pourquoi pas les quatre - pour comprendre leurs motivations. »

Malheureusement, la chasse est un sujet un peu trop touchy, qui « colle moyennement à La Disparition », me répond Annabelle, la rédac’ cheffe. Au final, je n’ai jamais réussi à vendre ce sujet.

Je cherche autre chose. Quelques mois plus tard, je reviens avec une nouvelle proposition autour du crack à Paris et des consommateurs qu’on tente de faire disparaître des rues de la capitale. Mais le sujet n’est pas assez original, il faut dire qu’il a déjà été traité partout ailleurs et que j’arrive avec un angle qui ne sort pas vraiment des sentiers battus. Je pense qu’il y a eu une troisième proposition refusée, mais je ne me rappelle plus exactement de laquelle.

Je cherche, je cherche, je cherche. Mais qu’est-ce qui peut bien disparaître autour de moi ?

Un jour, mon père m’appelle en visio. Il est en Chine, au village, où il passe quelques jours de vacances avant de retourner travailler je-ne-sais-plus-trop-où. Dans la ville, quoi. Bref, il n’y était pas retourné depuis trois ans, la faute au covid et aux frontières fermées. Il me montre les rues avec un enthousiasme qu’il peine à contenir. Tout a changé. En trois ans, ce village pauvre et rural est devenu une destination touristique hype. Je ne reconnais rien du village de mes grands-parents, que je visitais tous les ans.

La voilà ma disparition.

L’idée plaît tout de suite à Annabelle. Et voilà que je pique le rêve de mon père. J’écris sur le village avant lui.

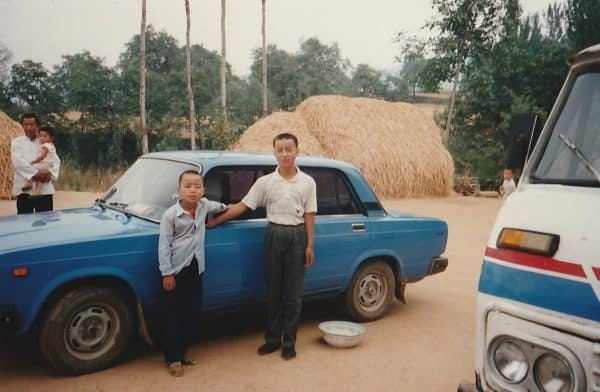

Le daron en vacances à Fengjia. Désolé papa de t’avoir piqué ton idée.

Le sujet est extrêmement personnel. J’y raconte des souvenirs de vacances, recueille le témoignage de mon père, de ma mère, de ma cousine. Je me suis déjà mis en scène dans un livre, Roses d’Acier aux éditions Marchialy (j’avais prévenu pour l’auto promo), et l’écriture au “je” ne me dérange plus. Mais écrire mes proches, ma famille, c’est encore autre chose. Je ne suis pas très à l’aise avec ça. D’autant que j’oppose deux visions différentes du village. D’un côté, ma cousine et moi, qui déplorons tous ces changements arrivés trop vite, trop brutalement, et de l’autre, mon père et mon cousin, qui voient dans ce nouveau Fengjia une renaissance attendue de longue date. J’ai peur de créer du conflit, que le résultat final ne soit pas à la hauteur des attentes des uns et des autres. Je me demande parfois si je ne travestis pas les propos de mon père, que je suis obligé de reprendre pour qu’ils soient intelligibles.

Mais écrire sur Fengjia, c’est aussi rouvrir la boîte à souvenirs. Chez nous, ce sont des cassettes vidéo que nous regardons à Noël. La lettre sert d’occasion pour les ressortir avant décembre. Je me revois tout petit en train de courir partout sur ce sol poussiéreux, de jouer avec les animaux “de la ferme”, et, à l’adolescence, tirer des pétards dans la cour de la maison familiale. Lorsqu’il faut choisir une photo d’illustration, pour la carte postale qui accompagne le texte, ma mère et moi rouvrons le vieil album photo. Elle me raconte encore une fois les souvenirs de ses voyages en Chine, la première fois qu’elle a rencontré la famille de mon père, la première fois qu’elle m’y a emmené.

Je sélectionne quelques vieilles photos que je scanne et envoie à Annabelle. Finalement, elle en retient une où deux cousins posent avec une vieille voiture “de la ville”, ambiance vintage.

Je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu cette lettre. En revanche, je sais que mon père en a tiré une grande fierté. Et oui papa, j’ai écrit sur ton village ! C’est ouf.

Lorsque je l’écoute ressasser ses vieilles histoires, je m’imagine parfois en écrire davantage dessus. Un livre, pourquoi pas ?

(Je vous jure qu’en vrai, la tof est moins pixelisée)

La lettre est toujours disponible à l’achat ici:

Lettre 42 – La disparition du village de Rémi

Dans ce courrier, Rémi Yang observe à travers son écran de smartphone la disparition du village de ses souvenirs d’enfance, là où habite une partie de sa famille. Au rythme des nouvelles que lui envoient son père, ses cousins, ses oncles et tantes, le journaliste raconte comment l’âme de Fengjia, patelin de la province du Shaanxi, disparait au profit du tourisme et de la gentrification. On pourrait être dans un village du Luberon, mais on se trouve en Chine à l’heure des disparitions mondialisées.